作品:与爱同眠

妹妹哭得呜哩哇啦,哭得我脑仁抽抽。

“妹妹”是我姐的女儿,全家人的心肝,自她出生,我这个家里正牌的“妹妹”升级为“姨姨”,地位一落千丈。

所以有时候我就忍不住要小小地欺负她一下。

“咦?这么小的身体,能发出这么响亮的声音,在我印象里除了小提琴,就只有青蛙了。”我弯腰盯着她的哭脸,越看越好玩,小小的脸,嘴张得有半张脸那么大,眼泪也似乎比成年人更大颗,成串成串,啪嗒啪嗒。

我姐把她抱起来:“你再欺负我崽,我把你扫地出门!”

我嘻嘻笑,正要回嘴,不料妹妹被她娘的话震撼了,含着两包眼泪,抽抽搭搭地为我说话:“姨姨没有欺负我,不要把她扫出去……”

我姐瞪我:“我们妹妹这么懂事儿,你这个姨姨就不惭愧吗!”

我确实有点惭愧,小人儿的仗义和维护是如此动人,而且她还用被眼泪洗得格外黝黑清亮的大眼睛瞅着我,小小声地说:“还有哨子。”

“什么?”

“身体小小的,能发出很大声音的,还有哨子。”

这也太可爱了,我从我姐手中抢过她,又亲又揉,妹妹好脾气地任我揉捏,我姐气急败坏,把我拎开,我扑上去作势要咬她,嘴里发出呜呜汪汪的声音。

这是从小到大,我们姐妹打闹的常规戏码,然而这次我立刻就知道坏菜了,本来已经止住哭声的妹妹,睁大眼睛看着我们,嘴巴慢慢地又张成一个大大的“O”形,放声大哭。

我姐凶巴巴剜了我一眼,赶紧抱住她,妹妹又开始尖叫:“米米!我要米米!”

米米是家里养的一条萨摩耶,本来叫作“咪咪”,一只狗叫这个名字,实在有点不像话,所以改成了“米米”。米米年纪比妹妹大,可以说是看着她出生长大,和家人一样宠爱她,甚至超过了某些家人,比如我。每次看到那条狗赤胆忠心、百依百顺地陪着妹妹玩耍,任她搓揉,我都自愧不如。

所以米米忽然急病去世,妹妹无论如何不能接受。姐夫笨拙地编了个米米回到星星上去了的故事,结果妹妹转头就抱住我的腿:“姨姨,妈妈说你是科学家。”

我心里警铃大作:“这要看你怎么定义科学家。”

“那你能到星星上去,帮我把米米接回来吗?”

看着小人儿满脸期待,几乎屏住呼吸等我回答,紧张得睫毛都在轻轻忽闪,我在心里暗暗痛骂姐夫不着调:难道不知道对小朋友解释生死问题,最忌讳用“睡了”、“旅行去了”或者“到星星上去了”来搪塞吗。

心念至此,我牙一咬,心一横,决定扮演一回严峻睿智的人生导师,给小朋友上一堂关于生死的课程。

我姐真不愧是我姐,和我心意相通,见状立刻知道我的打算,悄悄地对我比划着“拜托了”。

我蹲下来,轻轻按着妹妹小小的肩头,看着她乌亮的眼睛,那里面有我的投影,随着她睫毛的忽闪而晃动。我的心一下子变得很软,轻轻地说:“抱歉啊妹妹,姨姨学的是人类学,不能到星星上去呢。”

我姐听我这么说,白眼都快翻到太阳穴,那个“拜托了”的手势变成了“鄙视你”。

妹妹全然不知她娘和我的互动,小家伙极力忍住失望,问:“那要学什么才能到星星上去呢?”

咦?这个话题走势变得很乐观嘛,我赶紧趁势引导:“天体物理、航天航空、机械工程、基因生物……好些学科都有机会到太空去哦。”

“那姨姨你为什么不学这些呢?”

我被噎住了,幸亏她娘来给我解围,一边抱起她,一边继续冲我翻白眼:“因为你姨姨的脑子,也没有她吹嘘的那么好使。”

我忍气吞声,同时还得承受妹妹似懂非懂的同情眼神,小人儿体贴地拍了拍我的胳膊,小手软软的:“姨姨别难过,等我长大了,自己去星星上接米米。”

晚上哄妹妹睡着了,我姐眼睛红红的拎着酒瓶和酒杯来找我聊天。

她居然开始跟我客气:“难得你回家一趟,遇到这种糟心事儿。”

每次我姐用如此通情达理的语气说话,我就知道事情严重了。

但心里还是有点不以为然,觉得她这当妈的未免小题大做,想了想,说:“姐,还记得Bowie吗?”

“唱《Space Oddity》的那个还是我们的狗?”

我无语:“当然是我们的狗了……联系上下文也知道啊!”

“总要确认一下嘛。”

“你这脑回路……算了,我是说,还记得那时候,爸怎么安慰我们的吗?”

我姐终于笑起来:“怎么忘得了。”

Bowie是只小沙皮狗,那种所有小朋友看到后都会说“哇好丑啊”的小狗,所以我姐和我特别怜惜它,它也很知好歹地特别黏我们。当Bowie被车撞伤,不得不安乐死的时候,老爸为了安慰我俩——主要是年纪更小的我,做了一个和它一模一样的冰淇淋蛋糕。

“然后老爸还把头切下来分给我们吃。”过去了这么多年,回想起来,这样的神操作还是让我忍不住捂脸。

也还是让我姐笑不可抑:“哎呀可惜你自己看不到,那时候你脸上的表情真是太好玩了。老爸一刀下去,你的眼睛就瞪圆了,不光瞪圆了,简直惊吓过度成了对眼。”

“所以也不能怪姐夫情急出昏招,当爹的从来都这么笨拙。”

“可能因为他们对女儿的爱更加没有理性吧。”

“看开些,总会过去的。小孩子总归是要自己学会这堂人生课,一代代都是这么长大的。”

我姐叹气:“看得破,忍不过。放在自己身上觉得不算什么的经历情绪,想到妹妹也要经历和承受,我就心疼得受不了。”

我不知怎么安慰她,只好冷静地指出:“这才是刚开始,以后她的人生还那么长,要经历和承受的还多着呢。”

“其实我也知道,以妹妹的年纪,约莫也知道死是怎么回事儿了。之前婆婆走的时候,她也问过我:婆婆是不是死了?死是怎么回事呀?爸爸妈妈是不是也会死呀?当时我不是还找你商量过吗,我真的很认真地给她解释的,绝对没有糊弄她,‘婆婆确实是死了,不是睡着了,也不是出去旅行了,更不是到天上去了;死就是生命完全停止了;爸爸妈妈也是会死的,但那是很久很久之后了,等到妹妹像婆婆一样的年纪时,爸爸妈妈才会死’……我是真的好好做过功课的……”

“嘘——”我学着妹妹,轻轻拍她的胳膊,“你已经做的很好了,就是最顶级的儿童心理专家来,也不可能比你做的更好了。”

“但妹妹还是这么伤心……”

“因为米米是太亲近的‘家庭成员’了,妹妹不是不能理解死亡这件事儿,只是不知道如何化解由此而来的悲伤。”

其实,我很想问我姐,这世上又有哪个人,不管孩子还是成年人,知道如何化解这样的悲伤呢。

“就像那个老故事,小孩子问妈妈,如果死去的人去了更好的地方,为什么我们还要哭。妈妈回答他,我们哭是因为舍不得。小孩子说,噢,原来我们哭是因为自己。”

我不是故意煽情,但我姐开始掉眼泪。我很无奈,但做人妹妹不就是干这个用的,于是很慷慨地把胳膊和肩膀借给她,喃喃地说:“反正这是找你借的睡衣。”

夜里,半睡半醒之间,我觉得有什么在舔我的手指,然后我笑起来,原来是Bowie啊。

我睡眼惺忪地探身,伸手,Bowie熟练地借势一起,被我抱上床,趴在我的胸口,软软的小小的暖暖的一坨,带着颤巍巍的鼻息,它是我见过的最丑的小狗,所以我更加爱它。每当它这样趴在我身上,哼哼唧唧地拱来拱去,凉凉的小鼻子这里蹭一下,那里蹭一下,偶尔还打个小喷嚏,我都会觉得自己的心软得要化开了。那种时候,我毫不怀疑,即使有子弹飞来,我也会把它抱在怀里,为它挡住。

而当它沙沙的小舌头舔过我的脸,哪怕知道它刚啃过马桶搋子,我也没法狠心把它推开。

我就这样抱着Bowie,抱得那么轻,就好像世上所有珍爱的人和事;抱得那么紧,就好像人生中所有最终不得不放手的东西。

不知过了多久,一线清澈的晨光,透过窗帘的缝隙,不知怎么就精准地照在我两眼之间,我睁开眼睛,觉得哪里不对头,伸手一抹,发现脸上满满的眼泪。

我盯着那一线晨光看了一会儿,想了想,翻身坐起,看看时间,还不到五点。

轻手轻脚穿好衣服,我赤着脚,小心翼翼地爬上楼梯,走过姐姐姐夫的卧室,轻轻推开妹妹房间的门。

小家伙的睡相和我姐一样,要多乖有多乖,要多可爱有多可爱,小脸皎洁,睫毛浓密,细细软软的头发铺在枕头上,圆圆的手指头抓着毯子边,趣致讨喜得不像话。不是我偏心,以我观测到的人类小崽来看,我家妹妹确实是能排进前百分之五的优良品种。

我轻轻地抚摸着她的头发,凑近她耳边,轻声喊:“妹妹——”

小人儿醒来时有点懵,眼神不对焦的样子特别有趣,看到我把食指竖在嘴边,她眼睛一亮,立刻乖巧地捂住自己的嘴。

真是个聪明的孩子。

我把她抱起来:“跟姨姨去做个小探险好不好?”

这是我第一次一个人带这么小的孩子出门,尽管妹妹机灵又懂事,我还是被她搞得手忙脚乱,状况百出:要尿尿、要吃果果和包包、要喝水、要喝奶奶,辫子散了、后背痒痒、脚趾痛痛,忘了带上“米丽、米莎和小毯子”,没有穿有花边的小袜子和有蝴蝶结的粉色小鞋,“姨姨你要记得给妈妈发信息哦,不然她会着急的”、“妈妈有没有回信啊”、“姨姨你要告诉妈妈帮我请假哦”、“姨姨你的车速度太快了,妈妈说不可以这样”、“姨姨你是确实是我妈妈的亲妹妹吧?不会把我拐走吧”……等终于到达目的地,我已经累得都不想下车了。

“哇!姨姨,这就是你上学的地方?”妹妹趴在车窗上惊叹。

“是研究院。”我纠正,同时在心里含泪默念:自己拐出来的娃,累死也要带到底……鼓起最后的勇气,把她抱下车。

人类学研究院在国家自然历史博物馆里面,特别适合这样的清晨里散步其中,牵着小豆丁,迈着特别小特别慢的步子,新鲜出炉的没有一丝杂质的阳光,把各种各样的植物枝叶投影在路的前方,于我固然是相当新奇的体验,于妹妹更是如假包换激动人心的小小冒险。而在“冒险之路”的尽头,我刷开人类学研究院的大门,妹妹立刻发出一声兴奋的尖叫。我撒开手,她就像个小炮弹一样,朝着大堂正中直冲过去。

大堂正中,是我们学院的标志:Krantz教授和Cldye —— 一只爱尔兰狼犬。

准确的说,是教授和狗狗的骨架。

清澈透明的纳米树脂被透过玻璃天井的一束光照着,仿佛一团温柔又明亮的微光,在这团微光中,教授站直了,半侧着脸,身体微微后倾,狗狗维持着欢天喜地扑向他的姿势,前爪搭在他的肩膀上,教授抱着它的脖子,仿佛在说:“好了好了……”人和狗的骨架都已经泛黄,特别是狗,因为制作这副骨骼标本时,Krantz教授刚刚过世,而Cldye已经死去了二十九年。

标本制作于世纪初,将近一百年的时间过去了,依然保存完好。Krantz教授捐献遗体时,本意是用于研究骨骼的自然腐化。但三十多年前,人类学界发起了一次请愿,希望对Krantz教授和Cldye的骨骼进行永久保护,于是研究院将这两具骨架封进了纳米树脂,“再也没有什么能打扰他们的相伴,时光流淌,世事变迁,人生的至福,莫过于宁静中与爱同眠。”

这是诗人奥尔格在六十年代为Krantz教授和Cldye所写诗篇中的一句,刻在标本的大理石底座上。旁边还刻着一句,据说是Krantz教授临终前的最后一句话:“如果我的狗狗跑开了,记得让它回来。”

我牵着妹妹的小手,站在一百年前的教授和他的狗狗面前,把所有这些慢慢地讲给她听,不要低估小孩子的心理承受能力和理解力,虽然这是两具骨架标本,但妹妹一点也不害怕,她几乎是立刻就明白了这是怎样的一个故事,一个人,和他心爱的狗狗,生前,死后。

围着标本走动时,在某个角度,一张照片会浮现出来,我指给妹妹看,照片上是Krantz教授和Cldye生前的模样,几乎与标本一模一样的姿势,高大的毛茸茸的Cldye直立起来,爪子搭在教授肩头,尾巴摇得几乎要飞起来,年轻的教授抱着它的脖子,侧着脸,笑着,仿佛在说:“好了好了……”

所有养过狗狗的人,都会读懂这样的笑容,也都会因为这一人一犬的拥抱而露出微笑——就像此刻妹妹脸上的微笑。

“姨姨,”妹妹仰起脸,轻声问:“死到底是什么呀?”

“是啊,死亡到底是什么呢?”我蹲下来,和她平视,用自己声线范围内最温柔的声音说,“到现在为止,也没有人能说自己真的知道呢。如果有人告诉你他知道死亡到底是什么,你一定不要轻易相信他。”

“就连姨姨你也不知道吗?”

“就连姨姨也不知道啊。”

我抱起她,来到大厅的一角,给她看墙上的一张照片:“你看到了什么?妹妹。”

“一个婆婆,和她的狗狗,躺在花瓣中。”

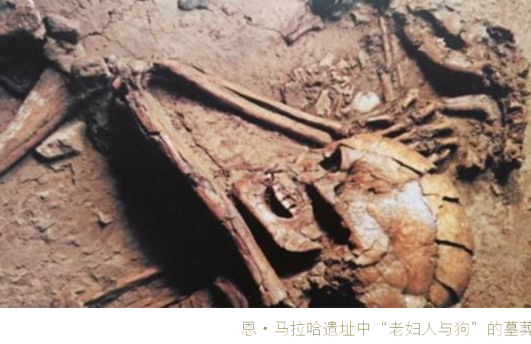

“这还是姨姨第一次做的遗址复原呢。”我轻轻触碰那张照片,画面渐渐淡去,呈现出复原前的模样:恩·马拉哈遗址中一个最普通不过的墓葬,一具五十多岁老妇人的遗骨。她侧卧着,左臂曲起,手指轻柔地搭在她头部位置,一具小小的犬类骸骨的头颅上。她们周围曾经洒满花瓣,但只余几乎不可寻的植物细胞残存,借助最新的分析仪器,我们知道那是一种已经绝迹的毛茛科植物,推测应该开着小小的紫色的花。

“这个婆婆,生活在一万两千年前,那个时候,我们人类刚刚开始定居,也刚刚开始埋葬死者。你知道这意味着什么吗?”

妹妹似懂非懂地看着我,不说话,她的眼睛里却写着“虽然我还不太懂,但是请讲给我听”。

所以我一向觉得不可小看孩子的心灵。

所以我选择说出自己最真实的理解和想法,“意味着我们人类从那个时候起,开始正视死亡,接受死亡在生命中的存在,并用特定的仪式赋予其意义,让它成为生命的一部分。

“你知道吗?妹妹,这不是一个墓葬,这里曾经是一栋房子,婆婆的家人在她去世后,把她埋在房子的下面,和她心爱的小狗在一起。然后他们就在上面继续生活,就好像是楼上楼下一样。

“这就是我们的祖先,对死亡最早的认识,它就在那里,不可改变,但也毫不可怕,死去的亲人和狗狗在地下长眠,活着的人们在地面上继续生活,就是这么简单,这么顺理成章,自然而然。

“这里面没有神秘的东西,也没有可怕的东西,死亡本来就该是这样。它就像是一个句号,你在学校里应该已经学过了,或者一个休止符。我们单独讨论一个句号,或者一个休止符,没有任何意义,它们只是表示,这篇文章、这个乐章,到此为止了。

“所以我们应该把它们和文章和乐章放在一起看,就会看到,它们形成了一个整体。只看句号和休止符是没有意义的,我们应该先努力成为一篇好文章,一个动人的乐章。你明白吗?妹妹。”

妹妹看着我,没有一点困惑或是不耐烦的样子,她的小脸那么平静,眼睛那么清亮,那么静,让我有一丝错觉,仿佛就在这一会儿,我抱着的这个孩子长大了。

她点点头,轻声说:“不要怕。”

我亲了亲她的脸颊,微笑着说:“是的,不要怕。你知道吗?妹妹,如果把我们人类的历史,比作一个人的生命,那么这个婆婆生活的时代,人类正在你这个年纪,他们也是刚刚开始问出和你一样的问题:死亡究竟是什么?

“可以说从那个时候起,我们人类就长大了。虽然直到今天,我们仍然不知道死亡究竟是什么,但是没有关系,我们活得很好,不是吗?

“你也要长大的,妹妹,就像我们人类一样,以后的人生中,你还会遇到死亡,包括很久很久之后,你自己的死亡。

“也许你还是会伤心,就像昨天你为米米伤心一样,不过没关系,如果你曾经好好地活过,面对死亡的时候,你就可以说:‘嘿,我见过你,在我还是个孩子的时候,姨姨带我见过你,那时候我就知道,你能够有多么美丽,多么宁静。’

“就像这个婆婆。”我指着照片,老妇人的骸骨又变成了安详的遗容,“还有那个爷爷。”我又指着大厅中央Krantz教授的遗骨,“和他们的狗狗。”

妹妹略微有点吃惊:“爷爷?我以为那是一个叔叔。”

我笑起来:“照片里他还是个叔叔,但去世的时候,他已经是一个老爷爷了。”

“姨姨”,妹妹趴在我耳边,悄悄地说:“等很久很久之后,你死了以后,我也把你做成这样的标本吧。”

想了想,她又说:“那个时候我也可以让米米来陪着你。”

这真是我听到过的,最慷慨最可爱的约定了,我高兴地说:“好啊!谢谢你!”

对她伸出小手指:“我们拉钩!”

“嗯!”妹妹露出一个大大的笑容,和我拉钩。

后记:

本文中涉及的两处遗迹(Krantz教授和爱犬Cldye的骨架标本,姑且也算遗迹吧),有一个共同的特点,都是死去的老人和他们的爱犬,一起被定格在时光之中。

老妇人和小狗的墓葬,见于纳吐夫文化(Natufian Culture)恩·马拉哈遗址。

纳吐夫文化距今12000年到8000年(一说14000年到8000年),位于黎凡特地区,具体说来是今天叙利亚、巴勒斯坦、黎巴嫩、以色列一带。那时人类刚刚开始定居生活,仍以狩猎采集为生,农业刚刚开始萌芽。

纳吐夫文化将墓葬设置于居落中,再用灰石等填充物将其填满,老妇人与小狗是其中之一,这也是人类最早将死者与宠物共同埋葬。(当然,也有说法认为小狗是祭品,引导老妇人的灵魂。——但因为不能确定当时人类是否已经产生“灵魂”的概念,所以这一说法存疑。)

我个人更愿意采用更温馨的解释,主人与宠物一同长眠地下。

Krantz教授全名Grover Krantz,生前是一位人类学家,在华盛顿州立大学执教,研究方向是人类进化的骨骼特征。

他曾经养过一只爱尔兰狼犬,名叫Cldye,死于1973年。2002年,Krantz教授去世时,留下遗嘱,将自己的遗体捐献出来,用于研究“骨骼的自然腐化”,但希望将Cldye的遗骨也制成标本,陪伴自己。

标本于2009年开始,在史密森自然历史博物馆展出,按照Krantz教授的遗愿,摆成他和爱犬生前的样子。

故事中关于Krantz教授和Cldye 遗骨标本的处理,是虚构的,毕竟我们文中的故事,发生在近一百年后。

但是,有些东西,却是不会改变的,不论是一万两千年前,还是一百年后。