作者:暗号

编辑:竹信

“史蒂夫,你这个洋家伙不知道吧,咱们从山上下来之后,这地方就全是平原,肯定是古人说的云梦泽的遗迹。气蒸云梦泽,波撼岳阳城,江的南边就是岳阳,那儿有座岳阳楼。”

“还有洞庭湖,可大了,可惜长江是天堑,咱们渡不了江。史蒂夫,要是仗打完了,不知几时有办法把桥直接架在长江上,也免得要坐船横渡。”

“史蒂夫,你听没听见那些人说,有码头建在平原边上,可能就有小镇,我们可以在前面多休息几天,顺便看看有没有电报站。”

“我的那些同学不知道还在上课没有,史蒂夫。我们学院那些课,他们肯定不用像我这样掉队了,You can image that。解剖,营养,饲料课,育种课,走着路也能讲完了。跟我们一条船的文学院,那些文史地理的老学究,走这个平原也一定能 说出门道来。”

“史蒂夫,你爹史教授留下的那本书,讲Defendu 武术的,我已经读了有三分之一,前面和我学的柔道实在很像,可一些地方又比那些道馆里的功夫高明不少。又挖眼,又踢裆的,狠辣极了,也不知道你爹是怎么认识这种人物的。”

“史蒂夫…”

顾少亭一边在平原上迁徙,一边啰哩啰嗦地和史蒂夫说着话。

史蒂夫爱答不理,只是被他的废话烦得四蹄拌蒜,努力往前走。顾少亭这两天一个人影也没见到,唯一的说话对象就是史蒂夫,直到一阵马蹄声响起来,才把顾少亭从念念叨叨中惊醒。

他循声望去,好像看到一个身影在后面动了动,那人也看了他一眼,接着勒马就往后走,又不见影子了。

顾少亭觉得太古怪了。好马还不吃回头草呢,怎么往回赶呢?史蒂夫有那么吓人吗?

马蹄声远去了,他继续往前走。据何猎户的说法,顾少亭现在已经到了湖北的极南处,再往前走一天,还有个不小的码头在那里。

他在心里勾勒出一幅水文图:这一段长江,上游的脉络是往南流,他十天来经过的下游是向北流,就好像史岱繁教授批改练习题一样,用长江打了个钩,而自己恰好处于南端的三角区。

他和猪聊了好一会,猪也没法搭理他。这两天睡觉的时候,他好几次梦见自己被那枚炸弹炸成好几块,已经不太愿意打盹。百无聊赖之下,他试图在脑袋里计算一个线性回归方程,以此来突破脑力的极限。刚算了没一会,骑马声又把他的计算过程打断了——那人又回来了。

史蒂夫显得有点慌。顾少亭回头看看,又多了几个骑马的人。接着响起一阵他有七八天没听到的声音——汽车的引擎声音。骑马这些人穿着军装,可见就是哨兵。顾少亭头晕眼花的,看不清那军装具体长什么样,但如果这时候出现汽车,那只有两种可能:要么是中国的军车,要么是鬼子的车。

穿军装的人逐渐多起来,顾少亭躲在路边:这下看清楚了,是中国军队。军队走到这,原地休息,有两个军人过来查他的证件,他就翻开中大的学生证给他们看了。期间,那几个军人老是盯着史蒂夫看,又看看顾少亭,眼神透露着说不出的奇怪。

前锋部队休息的时候,空地上的人也就越来越多,来了好多人啊!

顾少亭刚刚还嫌弃路上没人,现在又觉得人太多了。他正要避开士兵们接着赶路,又有几辆大卡车缓缓驶过来,其中一辆还载着一帮不穿军装的人,看着有点眼熟。这辆车上比较特殊的是一个老头,他穿着大褂,戴了一顶宽檐帽,背上却背着一把刀。不愧是乱世,他就这么大剌剌地把刀柄露在肩头。

这辆车里有一个最傻的傻大个儿,本来被老头身影遮住,现在朝这边看过来了。顾少亭一看见这人的脸就暗骂一句:他妈的,这不是贺有声么!

他转身想琢磨一下接下来该怎么应对贺有声,那边贺有声看见他,向老者点点头,直接从卡车上跳下来,一路小跑来到顾少亭这边了。他一边跑还一边喊:

“少亭!少亭!你没给炸死啊?”

没奈何,顾少亭也只能高声回应道:“有声!你怎么也活着啊?”

刚喊出这一嗓子,他积累的忧愁和神经错乱就立刻烟消云散了。已经十天没见过熟人了。又加上乱世流离的气氛,现在见到情敌,简直像见到天使一样。有声跑过来就张开两手,把顾少亭双肩按住。

顾少亭突然冒出一个主意——他学了柔道,又了解了一点费尔班的《Defendu》技术,但还从来没有和这家伙玩过。这主意闪过他大脑也就存在了一瞬。下一秒,有声就发现自己右腕被顾少亭的左手抓住,紧接着顾少亭右足带着身子向前一转。

有声也不是吃素的,知道这家伙想使一个摔法,就把左手伸出去,他觉得按自己体格,一掌就足够把顾少亭推开。他推了个空。他眼睁睁地看着顾少亭的右手穿过自己的左腋下,后背贴了自己肚皮,自己两腿已经被欺占了位置。顾少亭往左一转腰,有声知道这道题没解了,结结实实吃了个大马趴。

是柔道“体落”的一种。《Defendu》一书把它改造得更加好用,根本无需抓住对方的衣服,改成腋下穿掌就可以实现。顾少亭一击得手,觉得可以把他拉起来了。他这一拉不要紧,有声本来就不服气,躺在地上一拽,就把顾少亭拽翻了。

他右手锁着顾少亭的右手,本想就势来个大擒拿里的“金斗滚翻”法,拿铁杵似的左肘从他大臂往肩膀那么一滚,保管他脸朝下趴在地上,整个右臂被制得死死的,反败为胜,赢回面子。

想是这么想。这么干的第一步,是要在拽倒顾少亭的同时,自己鲤鱼打挺站起来。有声在鲤鱼打挺的过程中失败了。现在两人全都躺在了地上。

“你干啥!按摔跤规矩这局完了。”有声迅速站了个形意拳的剪刀步,勉强算半个站立姿势,但右手没及时撤回来,反被顾少亭用左手抓住。接着顾少亭往他身上一蹦,他没扛住这突然而至的体重,再次倒地。

这次有声的处境比较尴尬。他的整条右臂被什么东西卡住了(事后他得知那是顾少亭的左臂和右腿),同时胸前和脖子也搁着两条腿。

跟你按摔跤规矩?我又不傻。顾少亭气出如牛:“你撑不住了,就拍拍地面,别硬撑,胳膊会断。”

“你他娘才撑不住了。”

有声想要抬起被困的手,甩脱顾少亭的控制,却听到自己的肩胛骨脆响一下,只能又躺下来。从他的角度看过去,老师和同学们还在远方的卡车上观战,但他已经进入了一个平常没有接触过的领域,一个万籁俱寂的神奇境界。为什么自己动不了?破这一招的招式在哪里?这究竟是什么不体面的打法?

时间仿佛停滞,直到史蒂夫来救场。它选择过来拱有声,从肚子拱到脸,好像是寄希望于能从他兜里翻出点什么东西吃。有声急得“唔唔”作响,顾少亭找到这个台阶可以给他,终于把手放开。

两人坐在江边气喘吁吁,有声站起来看看猪又看看顾少亭,不知道为什么他会有这么一个动物帮手。他调匀呼吸,盛情邀请:

“这猪是你的?看你走路也挺累的,要不你求求我,我带你跟我们一块走。”

顾少亭问了一嘴,才得知卡车上全是国术馆的学员,也就是有声的同学。他们也是打算去重庆的。顾少亭摇摇头,他心说自己肯定不能和有声一条道走;但是转念又一想,一时坐车一时快,如果他们一直坐车,那先到重庆的肯定是有声,这让他有点发慌了。

“那你们具体是怎么走?”

有声马上低下头,愁肠百结的样子:“说是要先去长沙。”

“那不是南辕北辙吗?”

有声举起大拇指,悄悄朝卡车上举举。他指的方向是那个背刀的老头。老头看起来是这帮人的领头者,虽然坐着看起来不高,但他不动,就没有一个学生敢于喧嚣,看来颇受学生们的尊重。

“这是我们的新教官,他准备先带我们去长沙见张治中。田老前辈,田凤梧,说了你也不知道。人嘛,是教太极拳、形意拳的。”

“太极拳?也算一门课?”顾少亭一直觉得这东西是可以去中山公园随便学的,“那你们学这个是干啥用的?”

“学了……就上阵杀敌,肉搏战的时候用啊。”

顾少亭觉得有声是疯了。他真想把他的头扳过来,好好看看这一整连明晃晃的刺刀。

“田老在改造大刀术。”有声辩解道,“那你说!你说啥算一门课。”

顾少亭双目无神地咂巴咂巴嘴:“线性回归分析。”

有声果然没听懂,把嘴闭上了。过了尴尬的十秒钟,顾少亭又问:“那你跟稚君联络过吗?”

“我凭啥告诉你?”

顾少亭点点头,他大概知道了,大约这家伙也没联系到。周稚君家里可是高官,世家子弟,她家里瞧不起顾少亭的同时,肯定也瞧不起有声。等俩人气喘匀了,那个盘查证件的军人刚好路过,顾少亭就从有声身边站起来,过去问问这些车是往哪走。当兵的说,是要等搭浮桥的人来了,搭好浮桥渡江。

“渡江去哪里?”

“过江那肯定下湖南啊,上长沙,岳阳那边。”

这人是胶东口音。基本上只有华北一带的人喜欢把“上”和“下”应用到如此花样翻新的境界。听到他们果然是去湖南,顾少亭又乐了:“原来你们这个军队也不干正事啊。北方打仗,你们为什么要往南边走?”

当兵的脖子一梗:“战术,战略你知道不?”

他回头看看车里一位戴墨镜的年轻军官,接着略一退缩:“南京眼看保不着啦,党国首府都得搬到重庆。这个战区嘛,那就得跟着调整……多的我也不能说。”

顾少亭开始觉得有些不对劲了。战事的进展要比他想象中的快,之前的计划貌似是得随之改变了。有一种预感袭来:如果自己再沿着对钩往北走的话,可能就会连猪带人死在湖北。

他又看了看车上,那个姓田的老头在车沿边上正襟危坐,闭目养神,一副豪杰派头。顾少亭觉得他像是有点杀气的那种人。像中大这种大学,领头的都是知识分子,国术馆每天号称打打杀杀,带队的自然也是有些江湖匪气的人——不然路上遇到什么彪悍人物,可能讲不通道理。而他周围的学生们,个个身高马大,总共有十二三人的样子。

如果和这帮人走在一块,是不是会安全一点呢?

“你在看啥?想踢馆啊?”有声在旁边发出了质询。

顾少亭一反刚才的策略。他转头问有声:“怎么样,带上兄弟一块走?”

“又愿意了?”

“愿意啊,彼此有个照应不是挺好。”

“你刚才亮这一手,给他们一开眼啊,你麻烦可就大了。可别反悔。”有声暗示了他一句,就回到大卡车那边了。

开眼又怎么样,总不能揍我吧?远处,有声跑到大卡车边,在向田凤梧介绍这两个意外的搭车客。接着,他见田凤梧直接从车上蹦了下来,动作矫健得不像是个老年人。他赶紧留下史蒂夫在江边吃草,自己跑过去恭迎这位武林名宿。

* * * *

老头颇有几分儒雅,顾少亭也更清楚地看到了田凤梧帽沿后面的刀柄:那刀柄的末端是一个圆环,内径不到一寸,缠着不算干净的布条。由于顾少亭不是国术馆的学员,他按照长辈称呼晚辈的作派,喊他“少亭兄”。

他告诉“少亭兄”,搭车当然没问题,但他得专门去和首长知会一声,让顾少亭略作等候。顾少亭千恩万谢,田凤梧便径直去野战营帐找人了。顾少亭看向本来空荡荡的江面,现在那里开始有一条长舌逐渐向对面延伸,就是工兵在打浮桥了。

这几乎是军队渡江的唯一办法。由于技术上的限制,长江两岸之间从来都没有造出足够长的大桥来连接两岸。就连武汉那边的渡江火车,都是先用一艘大轮船铺好车头和铁轨,在江面两侧接驳卸驳,这样把车厢拉到江对岸。但军队选择的这处渡口偏僻,轮渡自然是想都别想。本来也可以临时把辎重给卸开,装小船运到对岸,但这支队伍包含一个汽车运输队。其中一辆汽车的车斗还盖着帆布,帆布下面直棱起不少嶙峋高耸的形状,仿佛是很大的武器。哪有能承载这种汽车的小船呢?

所以针对此类情况,工兵们一般是把皮筏接在一起,再搭上桥面,在江河之上上架起一座牢固的漂浮通道。因为长江宽阔,工兵们还用了不少轮胎和空油桶来补充。

浮桥搭到四分之一的时候,田凤梧终于笑眯眯地回来了。他后面跟着一个班长模样的人,指挥两个大头兵搬来一块木板,在车斗后面搭了一个斜坡,由顾少亭赶着史蒂夫往斜坡上爬。史蒂夫压得木板吱吱作响,终于还是有惊无险地上了车。

国术馆学员们沿着车斗内壁坐成一圈,顾少亭坐在田凤梧旁边,把史蒂夫围在正中心,彼此都有些拘谨。顾少亭感觉自己对数量的敏感是分环境的,这可能是混猪圈的学术背景导致的:他到了人堆里,一下子就能分辨出学员一共有十二个了。

学员们根本不理睬顾少亭的加入,明显是对这头猪更好奇,纷纷抚摸史蒂夫粗硬的白鬃。史蒂夫坐车稍微有些应激症状,这么侍弄一下也不错。时而有人抬起头,只是礼节性地抬起头,询问这头大猪的由来,顾少亭就像一个监护人一样侃侃而谈,介绍猪的同时顺便介绍自己。

“这猪不算肥。”大家最终得出了一个一致的评价,“为什么会引进这种东西?它的肉香吗?”

“英美的猪分得很明白,从肥到瘦只分三档。它是瘦的那档,我们院老师吃过,说不香。”顾少亭老实回答,“但是用这个猪种,能让中国人养猪更工厂化。”

“有啥好处?”

顾少亭一时想不好怎么去解释这码事:“嗯……你们去过美国吗?我也没去过,但是我听一个教授说,美国耕地连牛都很少用。”

“这么可怜,那他们拿人耕田?不划算啊不划算。”

说话的是这个班的班长,看起来比有声大三四岁,叫刘晋,外号刘三腿。有声说他是练什么鸳鸯腿的。班长说话带笑,不像贺有声这种练武的粗人。他年纪不小了,看起来一副很有生意经的样子,而且甚至微有秃顶。顾少亭回答:

“他们耕田用拖拉机,就像这辆卡车一样,烧柴油。”

一个学员回头看看车头,好像想起什么来似的,从上衣拿出一个火柴盒来。水红色的火花上,印着一台火车头似的机器,旁边标注:

学员掸掸火柴盒:“都忘了?上礼拜我还和你们打赌,我就说这个肯定是犁地的。”

顾少亭看了一眼那张火花:“就是这个。屁股后面加上犁就能犁地,加上镰刀就能收庄稼。教授说美国现在有几百万台拖拉机,一个拖拉机顶五个劳力,你们算算。”

有声接茬:“那麦收一天能割下多少庄稼啊。”

“这就是工厂化,他们养的猪也一样。咱们养猪,都是到年底杀,新鲜的肉不舍得吃,大块的肉拿来做火腿、腊肉,板油炼成猪油。平常猪也不能闲着吧?剩饭剩菜是不是要它收拾?是不是每天得沤猪粪?”

“是,养猪不赚钱,回头看看田。”班长估计是自家也有猪的。

“这就是效率低。美国就不一定了,一户能养好几十头猪。一个时间表,从年头排到年尾,一年能养好几茬。养成了,就送到芝加哥宰了。芝加哥是美国的一个大城市,一年宰一千万头猪!”

“可是这么多猪,吃啥呢?”

“刚才不是说拖拉机?美国让好几个省专门用拖拉机种玉米,猪不愁没吃的。”

“连上了,你说的连上了。”大家纷纷点头。但顾少亭已经明显听出有人在咽口水了。这世道,就连玉米也不是天天都吃得到。“那你说的这个工厂化,你们啥时候能弄出来呢?”

“本来都快了,这不是又打仗了嘛。”顾少亭老实承认,“所以我得把这头猪给学校、给国家留着,当种猪。”

卡车的启动打断了众人的谈话。车开上浮桥之后,脚底晃晃悠悠,大家扶稳车斗,史蒂夫一动也不敢动。一列卡车依次南渡长江天堑,接着就是一队队扛着枪的大头兵,间或有几匹战马,都在四下打量着宽阔的江面。虽然谈笑之间还算轻松,但顾少亭分明能觉察出,学员们心里也是绷着一根弦的。没人知道南渡后的命运会是什么样。

车开了一阵,看起来稳当多了。班长终于憨厚一笑:“我们就不一样了,我们学武就是为了强国强种。”旁边同学就推他起哄,开些“人能跟猪比么”“把你拿去强种”之类的玩笑。

既然说到学武,田凤梧终于适时地悠然开口:“我看你使的是日本武术?”

聊到正题了。出于一些避嫌的忌惮,顾少亭觉得自己得撇清一番,就把自己在学校练过柔道的事说了一遍,声明只是为了业余的兴趣。田凤梧听得很认真,边听边点头。等顾少亭讲完,说道:

“你摔他那招,是叫‘背负投’吧?”

“您连这个都知道?”

“因为没有大的区别。这招在中国跤叫‘揣别’,太极拳的‘背折靠’‘击地捶’就是这么用。十一年前济南城破,我在城内暗杀日本人。有一个士兵扛下我好多刀,我还记得这日本人的牌子和照片,写着叫入山芝郎。后来我和他弃刀交手,他使过你这类招式。”

顾少亭不禁后仰了一下,还好这车有个小靠背。他尽量装出一副司空见惯的样子。这老头果然杀过人哦!虽然杀的是日本鬼子,但真怕他下一秒就拔出血淋淋的大刀来炫耀。

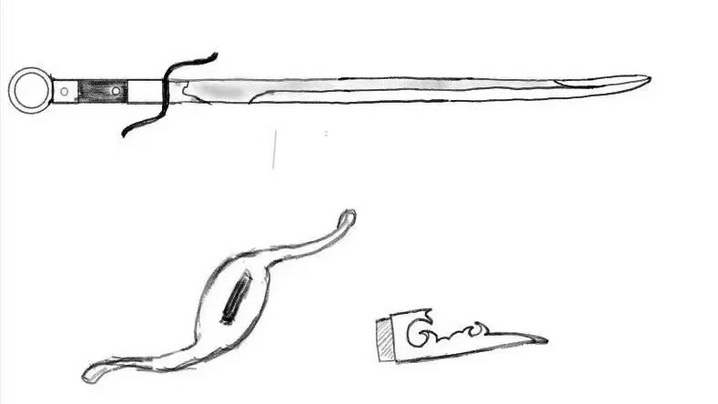

然后田凤梧就真的从身后取出了刀。刀身是一块缎子裹着的,打开之后,现出一个刀鞘,莫名细长,布条从刀环缠到刀柄,护手却是一个S型的铜件,顾少亭不懂刀,只是觉得略有点像西洋的军刀。顾少亭一边念叨着“我知识分子哪见得了这个”,一边跟随学生们屏息凝气,看着他拔出那刀。

这刀上面并无血腥,只是表面略有锈蚀。也不是大刀片子,刀身还不到三指宽,抽得越出,刀身越细,直到在刀尖处奇怪地收了个尖,呈现一个桃叶般的剑尖。因为刀身贯通有一条长长的脊,因此各处都形成规整的几何型,显得和中国刀大相径庭。

“日本刀?”顾少亭脱口而出。他在道馆里见过这类的刀身,那道脊实际上被称为“镐筋”。

“对。这就是我缴获的,入山家的家传宝刀。”老头把刀指向前方。刀身散发出一股低比热容金属特有的寒气。“有点纳闷啊,吞口前面的五六寸刃口磨掉了。”

顾少亭一时分不清这刀是真的还是假的。如果是真的,那也太像故事了,一个小老头能干掉日本士兵这件事令人生疑。但如果是假的……这老头又的确一口道出了他所用武术的由来。听着老头详细的叙述,再看看有声诚挚的眼神,这老头应该不是一个满嘴瞎话的人。看来他是真的要了鬼子的命,还把人家的刀据为己有了。老头继续念叨:

“咱也不清楚,也找不到人问,就把什么刀柄、吞口,这些乱七八糟的都拆下来了,换成中国刀的护手和刀柄,用了十一年。后来我问了中央国术馆的人,说是一柄‘小乌丸’样式的武士刀,年代至少有四百年。小乌丸就是把刀尖换成了剑尖,正好不用开反刃了。”

十一年后,算来也就是最近的事。顾少亭这才知道,原来田凤梧来南京国术馆的时间并不长。韩复榘撤退之后,他才从山东直下南京,几乎是刚进馆就遭遇了大撤退。虎落平阳,武艺高好像也没有什么意义,顾少亭不禁瞄了一眼有声,后者正在认真地和猪对视,什么也没听进去。

班长坐直身体,又开始打官腔:“都听见了吧,跟着田老好好学,打败日本拳法不成问题。”

田凤梧笑着摆摆手,顾少亭则缩着不敢说话。这明显就是在针对自己嘛!又有个学员对班长说:“你的连环绊子、鸳鸯步,现在就能破他那招。”

顾少亭选择继续忍气吞声,作为一个搭车客,还是不要太嚣张的好,毕竟真的要比试起来,不一定能打败几个天天操练的青年。有声刚才一直没说话,现在突然朝顾少亭说:

“油布盖着的那东西,看见没?”他指着的是那个装着武器的卡车,“本来从武汉就能过江,为什么走这么隐蔽的地方?说明啥?”

“啥?”

“这不是普通连队。”

“哦?”

“这是个高射机枪连。”

“……哦。”

“飞机都能打下来。”有声自顾自地继续。

“行吧。”顾少亭想迅速地转移话题,“你还懂这个?想当兵啊?”

“他想当空军!”已经有同学帮他喊了出来。

“你不是学打拳的吗,怎么……”

有声没答话。顾少亭听得出,他其实有点泄气。这种纠结当然不是一下子冒出来的,但以顾少亭这种旁观者看来,这事非常清晰:敌人拿着枪炮来进犯了,有志男儿不去从戎,而是借着学什么慢吞吞的拳术来自我麻醉,简直是在逃避。刚刚打闹的那几下,势必也增加了有声的挫败感——国术可能根本没那么好用。他想了一阵,还是没有出言安慰。

* * * *

下了桥之后,部队要在长江南岸集合,运送国术馆的汽车停在了军营的外围。顾少亭要去找原先那块木板,把史蒂夫运下车,他在军营找寻一番,见贺有声老往军营中心瞟,想着跟上去看看。他走出去十几步,看到有声和刚刚那个军营里的班长商量什么东西。他没放在心上,直到过了一会,那班长过来了。

班长一把搂住他的肩膀,说:“兄弟,你这猪留下吧?”

这话听起来像是商量的样子,但语气里没有多少商量的余地。当兵的比起纤夫帮,还是要硬气百倍。

“长官,我这是种猪,肉特别骚,吃不得。”

“我有辣子啊!”班长把他的肩搂得更紧了,一边还搂着他往远离水塘的地方散步。“你看我们这些将士,那边架上锅,就煮点糙米,下点腌菜,连块腊肉都没有。就这么空煮着,哪有力气打仗。”

顾少亭讪笑:“长官威胁我。你们真能打下鬼子来,精米罐头还不是要什么有什么。”

他说出这句风凉话就有点后悔,但是他心头还悬着那枚200 lb的炸弹,是那颗炸弹令他说话刻薄的。最重要的是,这事肯定跟有声有关。他回头一看,有声果然亦步亦趋跟在后面。

班长说:“你这同学一腔热血想报国,不就是高射机枪嘛,让兄弟们吃顿肉,你们都能开开眼界。”

顾少亭强颜欢笑:“他不是我同学。不讲笑话了,我这猪真的是国立大学的宝贝,说白了就是国家的东西,兄弟不敢动啊。”

“这样,我打个欠条。”班长不依不饶。

一个班也就五六个人吧,也不知道他横个什么劲……顾少亭绷着嘴摇摇头。他觉得班长在他旁边已经开始变脸了,好像凭空生出一种生铁的凉味儿来。

“长官吃饱了,打下来日本飞机,又值多少钱?”有声赶上来帮腔。

果然是这小子眼馋那架高射机枪!顾少亭一听就火了。他一下挣开班长的勾肩搭背,也不管班长因此打了个趔趄,怒骂贺有声:“你想摸两把窜天猴,别拽上我啊!这猪多重要,我在车上没说吗?”

有声被骂得没敢说话,顾少亭只听见班长的冷笑。回头一看,已经有几个当兵的搭起板子,还有一个爬上卡车,在赶史蒂夫下车。一开始,当兵的没有弄动史蒂夫,但他们两三人总有一杆步枪,兴许就端起来一枪撂倒。

顾少亭冷汗都流下来了,朝卡车处喊道:“哎!停手!”又低声跟班长说,“叫你的人别动猪,不要吃美国人的官司。”

班长慢慢把头扭到一边,也没有士兵管他喊了什么。有个大头兵端起枪托,朝史蒂夫屁股上狠狠砸了几枪托。史蒂夫“日,日——”地惨叫了起来。

“他妈……”顾少亭朝班长狠狠瞪了一眼,往卡车那边跑过去。史蒂夫可能是听到他过来,撞翻了一个人一溜烟往车下跑,还没着陆就把整块板子轰然压塌,在车下摔得四仰八叉。另外一个端枪的兵跟着史蒂夫一并摔下车,膝盖触地,半天没能直起腰。

顾少亭跑过去挡在猪前面:“这是政府的财物,你们敢明抢!”

现场仅有的四五支步枪全都荷了弹,有声慌了,不知道先劝哪头比较好。顾少亭拿身体护猪的意思很明显:抢东西充其量算是兵痞子,没人会管;可如果伤了百姓,多少还是要吃官司,没准就没法接着当兵了。

两方僵持之间,田凤梧终于过来了。他旁边还有那个墨镜军官,他板着脸,墨镜后面并不能看到任何表情。

原来刚才刘三腿看到这边有情况,赶紧找田凤梧来调解。墨镜军官朝田凤梧点点头,走到班长面前,摘下自己的摩托手套,“啪啪”用手套给了班长两个嘴巴子。皮手套抽人又脆又响,在场的人没有敢说话的。

“给田老赔礼。”

“小的冒犯了。”班长脸上两道通红的印子。

有声好像觉得自己方明显是占据优势的,欣喜朝顾少亭挤眉弄眼。顾少亭好像看一个傻子般看着他。事情就这样结束了?当然不会。军官依然是彬彬有礼地对田凤梧说:“田老自寻出路吧,鄙人不送。”于是田凤梧笑着道谢。

这可就奇怪了。

没有任何的解释,国术馆全员连猪带人被赶到军营外面。直到走出一公里,学员们还没醒过神。

“就因为这个,我们就被赶出来了?”他们纷纷埋怨顾少亭耽误事,“你把猪给他们不就行了?”

“今天是我对不住各位。”顾少亭绷着脸,“算了,一人做事一人当,我走就是了。”

学员们发出讥笑的声音。有声问:“那你打算怎么走?”

顾少亭说:“沿着湘江往下走就是了,大不了迟一点。你们功成名就,保家卫国,坐飞机去重庆,他们打到湖南,我就去贵州,他们打到贵州,我就走到云南,走川入渝,我是摩登徐霞客,可以吧。”

田凤梧却慢悠悠说:“云南进四川?天真,按你这脚程,怕是只有被赶到缅甸的份。”

顾少亭给堵得一下子没话。有声趁机说:“你就跟我们到长沙,找个正经工作。”

“牵着猪找工作?太划不来了吧。”刘晋笑道。“哎,不过这猪已经够让我们划不来了。”

田凤梧瞪他一眼,说:“行了,跟猪的事没关系。我跟你们说是怎么回事吧。那个军官,是个什么军衔来着?哦,中尉。他想拉你们当壮丁,被我推辞了。”

有声大惊:“推辞了?”

田凤梧说:“馆里嘱咐老朽我照料好学员,就算你们要去参军报国,也不能不经考察,就随便把自己卖给队伍。所以,跟少亭兄无关。走吧,我们去湘江,找码头坐船。”又对顾少亭说,“你可以带着猪同去。”

顾少亭倒是很开心。如果在长沙休整完毕,这帮人倒是能帮他押着史蒂夫去重庆,跟十三太保似的,真是想想都美。他欣喜道:“那我可吃定你们了。说好了,咱们一块儿去重庆啊!”“吃吧!多一张嘴吃饭,资金还应付得过来。”刘晋改口倒是挺快,“但是你的猪要伙食自理。”