作者:轻舟GalaxyCraft

编辑:三宅

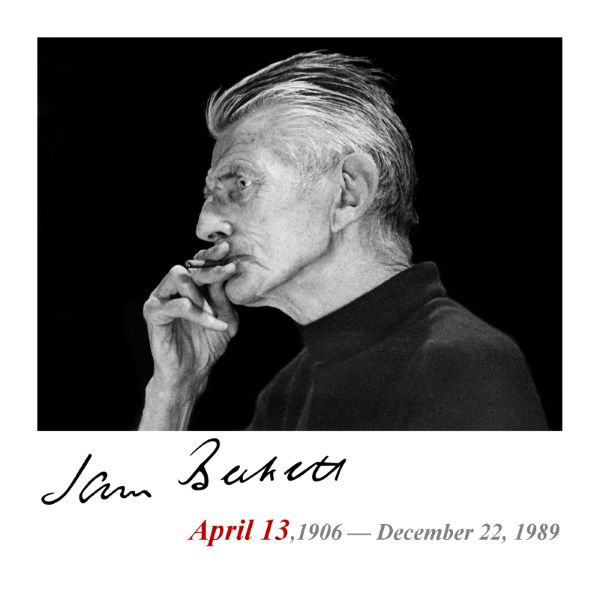

今天,是爱尔兰戏剧大师贝克特(Samuel Beckett)的诞辰。

这又是一个文学青年们绕不过去的名字,《等待戈多》的作者。——尽管也许很多人对他的了解,也仅限于“等待戈多”四个字。事实上,贝克特是二十世纪最有影响力的作家之一,也是爱尔兰文学的重量级人物,作为现代派在文学领域最后的辉煌,“荒诞派”的领军者,他的文字游走于悲喜之间,现实与荒诞的空隙,冷漠、镇定、不动声色而又直面凄凉惨淡的人生与世事,于匮乏中升华,于黑色幽默里直指人心。在所有现代主义英语作家中,贝克特的作品代表着对现实主义传统最持久的冲击。他拓宽了戏剧和小说的可能性,使之摆脱传统情节和时空的统一,聚焦于人类生存境况的基本要素。

那么,关于这位“等待戈多”的作者,我们还知道些什么呢?

· 贝克特出生于都柏林,家庭环境很虔诚,从小接受圣公会教育熏陶,但他后来成长为不可知论者,这对他的创作影响很深。

· 贝克特擅长运动,是一位板球健将,而且以左手击球投球。在都柏林圣三一学院时,他效力于都柏林大学板球队,屡屡出战,成为唯一一位荣登“板球圣经”《威斯登板球年鉴》的诺贝尔文学奖获得者。

· 毕业后贝克特去往巴黎,在高等师范学院担任英语讲师,在那里认识了乔伊斯,两人关系密切,贝克特为乔伊斯的创作提供研究支持,包括著名的《芬尼根的守灵夜》。但因为拒绝了乔伊斯女儿露西娅的求爱,贝克特与乔伊斯一家渐渐疏远。

· 贝克特的文学生涯起步于研究和评论,但因为一篇顶着论文之名的文学创作而终结了学术生涯。论文用法语写作,关于“同心运动”的核心诗人让·杜夏,提交给三一学院现代语言学会。但实际上这位诗人和这场运动都是虚构的。他后来坚称自己并非有意愚弄读者,只是尝试戏仿之作,但还是只得辞职。

· 辞职后贝克特游历欧洲,继续他的文学研究,也开始创作诗歌和小说。父亲去世后,他接受了两年的精神治疗,关于治疗的记忆后来频繁出现在他的作品中。

· 贝克特的第一部小说《梦中佳人至庸女》多次被出版商拒绝,以至于他决定放弃(六十年后这部书还是出版了)。尽管未能出版,但它成为贝克特的特殊灵感来源,让他写了许多早期的诗歌,以及次年出版的第一部短篇小说集《徒劳无益》。

· 与此同时贝克特还有一个电影梦,他曾写信给爱森斯坦,希望去莫斯科格拉西莫夫电影学院跟随爱森斯坦学习,但爱森斯坦说从未收到过这封信,两位大师就此失之交臂。

· 二战前,贝克特厌恶爱尔兰出现的纳粹暴行,又因为与母亲闹翻,决定永居巴黎。二战爆发后,他表示“更爱战时的法国,胜过和平的爱尔兰”。

· 在巴黎,贝克特被一位臭名昭著的皮条客缠上,试图给他介绍客人,贝克特表示拒绝,结果被刺中胸部,几乎送命。此事使得钢琴家苏珊娜·德切沃-杜梅斯尼注意到了贝克特,两人坠入爱河。不知是否因此,贝克特撤销了对袭击者的指控,理由十分荒谬(但也十分“贝克特”),因为他觉得那位皮条客“举止得体、讨人喜欢”。

· 法国被占领后,贝克特加入抵抗运动,两年里他多次遇险。1942年他所属的抵抗运动网络“荣耀网”被出卖,他和苏珊娜徒步逃往南方,在沃克吕兹省鲁西永的小村庄躲藏了两年,其间仍帮助游击队在沃克吕兹山区进行破坏行动。战后,贝克特被授予法国战争十字勋章和抵抗勋章,然而他始终说自己在法国抵抗运动中的作为是“童子军式的工作”。

· 贝克特自称在文学上的“顿悟”缘于回到都柏林探望母亲时,在她房间里想起乔伊斯,他意识到在丰富性和掌控感上他将永远无法超越乔伊斯,因此他的路“在于贫瘠,在于无知,在于拿走,在于减去,而不是增加”。

· “悟道”后的贝克特果然开挂,并开始用法语写作,并得到巴黎“午夜出版社”社长的赏识和支持。贝克特解释说因为法语不是他的母语,所以更容易“不带风格地写”。

· 贝克特的《等待戈多》获得成功,苏珊娜居功至伟,此时她相当于贝克特的经纪人,四处推销这部作品,直至遇到导演罗杰·布林,愿意执导此剧。

· 相伴二十多年后,贝克特才和苏珊娜在英国秘密结婚,据说是为了应对法国的继承法。同时贝克特也与BBC的剧本编辑芭芭拉·布雷保持着情人关系,直至他去世。

· 《等待戈多》的成功激励了全世界戏剧人,纷纷仿效,贝克特始终拒绝将之改编成电影,但允许电视上播放演出。评论家维维安·梅西耶对《等待戈多》的评价后来被广泛引用,她说贝克特“实现了一个理论上的不可能——一部什么都没发生的戏剧,却让观众目不转睛。更重要的是,由于第二幕是第一幕的重演,只有微妙的不同,因此他创作了一部两次什么都没发生的戏剧。”

· 贝克特的绝大部分作品,都由他本人亲自翻译成英文,后来他也开始用英文直接创作。

· 贝克特的晚期作品越来越“跨界”,对古典音乐、绘画、雕塑、电视和文学等一系列艺术媒介和风格进行尝试与糅合,旨在创造一种新的原创形式。

· 贝克特和著名职业摔跤手“巨人安德烈”是忘年交,他们的友谊起源于贝克特义务开车送社区的孩子上学,他与安德烈因为对板球的共同爱好成为知己,安德烈回忆这段友谊时说,当时除了板球,他们什么也不聊。

· 1969年贝克特与苏珊娜在突尼斯度假时,得知他获得了诺贝尔文学奖。苏珊娜知道贝克特极其注重隐私,称这次获奖是一场“灾难”。但贝克特虽然注重隐私,经常拒绝采访,但只要是采访到他的人,就会发现他出人意料地和蔼可亲,而且愿意谈论自己的作品。

· 贝克特晚年疾病缠身,苏珊娜去世后他被送往疗养院,五个月后也去世了。两人被合葬在巴黎蒙帕纳斯公墓,墓碑简朴,遵循贝克特的遗言,“墓碑可以是任何颜色,只要是灰的”。

· 贝克特去世后,其戏剧的所有演出权均属于贝克特遗产委员会,目前由其侄子管理,委员会严格控制贝克特戏剧的演出方式,凡认为不符合贝克特舞台指示的演出,都不颁发许可证,因而备受争议。

· 1983年,塞缪尔·贝克特奖设立,旨在表彰在表演艺术写作方面积极创新和成就卓越的作家。2003年,牛津塞缪尔·贝克特戏剧信托基金成立,旨在支持在伦敦金融城巴比肯艺术中心演出创新戏剧。

· 爱尔兰海军的一艘军舰以贝克特命名,“塞缪尔·贝克特号”。

· 都柏林利菲河上有一座桥以他的名字命名,座桥由著名的西班牙建筑师圣地亚哥·卡拉特拉瓦设计,形似侧放的竖琴。不远处的詹姆斯·乔伊斯桥也以由他设计。